リハビリテーション科

リハビリテーションの役割

病気や怪我などで障害を受けた方々に対して、その障害を可能な限り回復させ、残された能力を最大限に高めて、身体的、精神的、社会的に生きがいのある生活を送れるように援助します。

スタッフの人数・資格一覧

PT 11人、OT 6人、ST 2人

3学会合同認定呼吸療法認定士 |

転倒予防指導士 認知症ライフパートナー2級 認知症ライフパートナー3級 介護福祉士 学習療法士 BLSヘルスケアプロバイダー 骨粗鬆症マネージャー 認知症ケア専門士 終末期ケア専門士 健康咀嚼指導士 デイサースリア認定セラピスト 日本口腔ケア学会4級 岐阜県失語症者向け意思疎通支援者 |

施設基準

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

運動器疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

呼吸器疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

がん患者リハビリテーション料

摂食機能療法

摂食嚥下支援加算

理学療法部門

理学療法士の指導のもと、座る、立つ、歩く。といった基本的動作能力の獲得を図ります。具体的には、動かしにくくなった関節の運動機能の改善を図る関節可動域訓練を行ったり、個人の状態に合わせ、適切な歩行補助具(平行棒、杖、歩行器)などを使用し、実用的な歩行の獲得を目指したりします。在宅復帰・社会復帰に向けての機能回復や日常生活活動(ADL)能力の向上にも力を入れております。 認定理学療法士、呼吸療法士などの有資格者が勤務し、より質の高い医療提供にもつなげています。

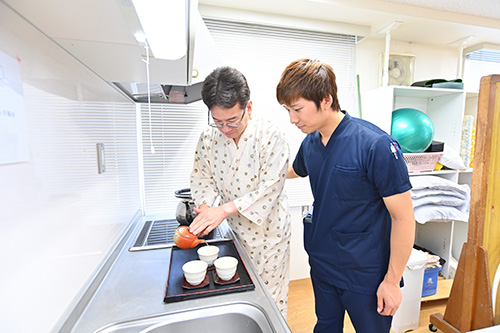

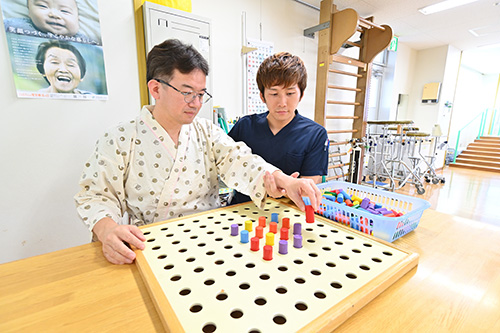

作業療法部門

作業活動や機能訓練を通して日常での動作習得や仕事復帰を手伝いいたします。また、動作を評価・分析し、患者様一人ひとりにあった動作方法、介助方法で日常生活が送りやすくなるように支援を行います。

言語聴覚療法部門

脳血管疾患などで起こる「話す」、「聞く」、「書く」などの言語障害や、ムセや飲み込み難しさが生じる嚥下訓練に対して評価及び訓練を行います。

小児部門

心身の発達に何らかの遅れがあるお子様に対して、遊びや運動を通して学習を促す援助を行います。また、言語発達に遅れがあるお子様に対しては言語訓練を行いコミュニケーションスキルの向上を目指します。 お子様本人への訓練だけでなくご家族様や地域の園・学校、療育機関とも連携して包括的に支援を行っています。

訪問部門

住み慣れた自宅での生活をより良いものにするため、理学療法士、・作業療法士、言語聴覚士がご自宅に伺い、専門的な訓練や指導を通して日常生活の自立や言語・嚥下機能向上を目指します。また、ご家族の介護負担軽減のため介助方法の指導や手すりやスロープといった福祉用具の設置位置の検討、及びコミニュケーションの支援等をお手伝いします。